有些文字,自带温度。

这是来自一位剖宫产妈妈的手写感谢信。她用细腻的笔触,记录了术后在莲池产科住院部的经历——那些藏在病房角落的贴心设计,那些深夜里护士轻轻掖好的被角,那些帮她快速康复的专业指导……如今读来,依旧能触摸到字里行间的暖意。

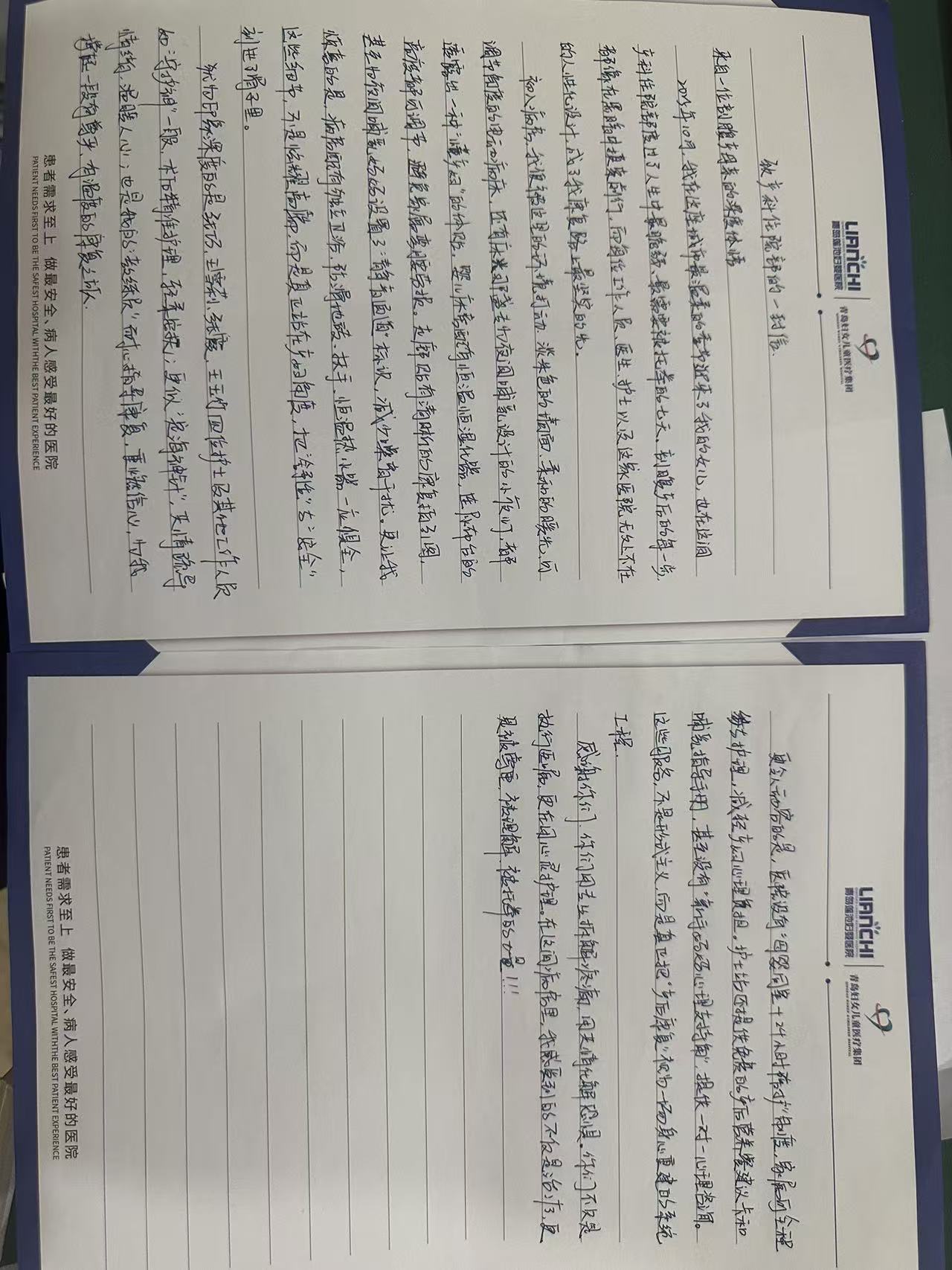

一位剖宫产妈妈的深度体悟(全文)

致产科住院部:

2025年10月,我在这座城市最温柔的季节迎来了我的女儿,也在这间产科住院部度过了人生中最脆弱、最需要被托举的时光。剖宫产后的每一步都像在黑暗中摸索前行,而每位工作人员、医生、护士以及这家医院无处不在的人性化设计,成了我康复路上最坚实的光。

初入病房,我便被这里的环境打动。淡米色的墙面、柔和的暖光、可调节角度的电动病床,还有床头那盏专为夜间哺乳设计的小夜灯,都透露出一种“懂产妇”的体贴。婴儿床旁配有恒温恒湿化器,连尿布台的高度都可调节,避免家属弯腰劳损。走廊贴有清晰的康复指引图,甚至为夜间哺乳妈妈设置了“静音通道”标识,减少噪音干扰。更让我惊喜的是,病房配有独立卫浴、防滑地砖、扶手、恒温热水器一应俱全。这些细节,不是炫耀高端,而是真正站在产妇角度,把“舒适”与“安全”刻进了骨子里。

尤为印象深刻的是张巧、王雪莉、张霞、王玉竹四位护士及其他工作人员,她们如“守护神”一般,术后精准护理,细致安抚;更似“定海神针”,及时疏导情绪,温暖人心;也是我的“教练员”,耐心指导康复,重燃信心,为我撑起一段有尊严、有温度的康复之旅。

更令人动容的是,医院设有“母婴同室+24小时陪护”制度,家属可全程参与护理,减轻产妇心理负担。护士站还提供免费的产后营养餐建议卡和哺乳指导手册,甚至设有“新手妈妈心理支持角”,提供一对一心理咨询。这些服务,不是形式主义,而是真正把“产后康复”视为一场身心重建的系统工程。

感谢你们!你们用专业拆解疼痛,用共情化解恐惧。你们不只是执行医嘱,更在用心灵护理。在这间病房里,我感受到的不仅是治疗,更是被尊重、被理解、被托举的力量!

双向奔赴的信任,是医院里最动人的光

双向奔赴的信任,是医院里最动人的光

莲池产科的这些日常,被妈妈郑重地写进信里,成了我们心中最珍贵的勋章。

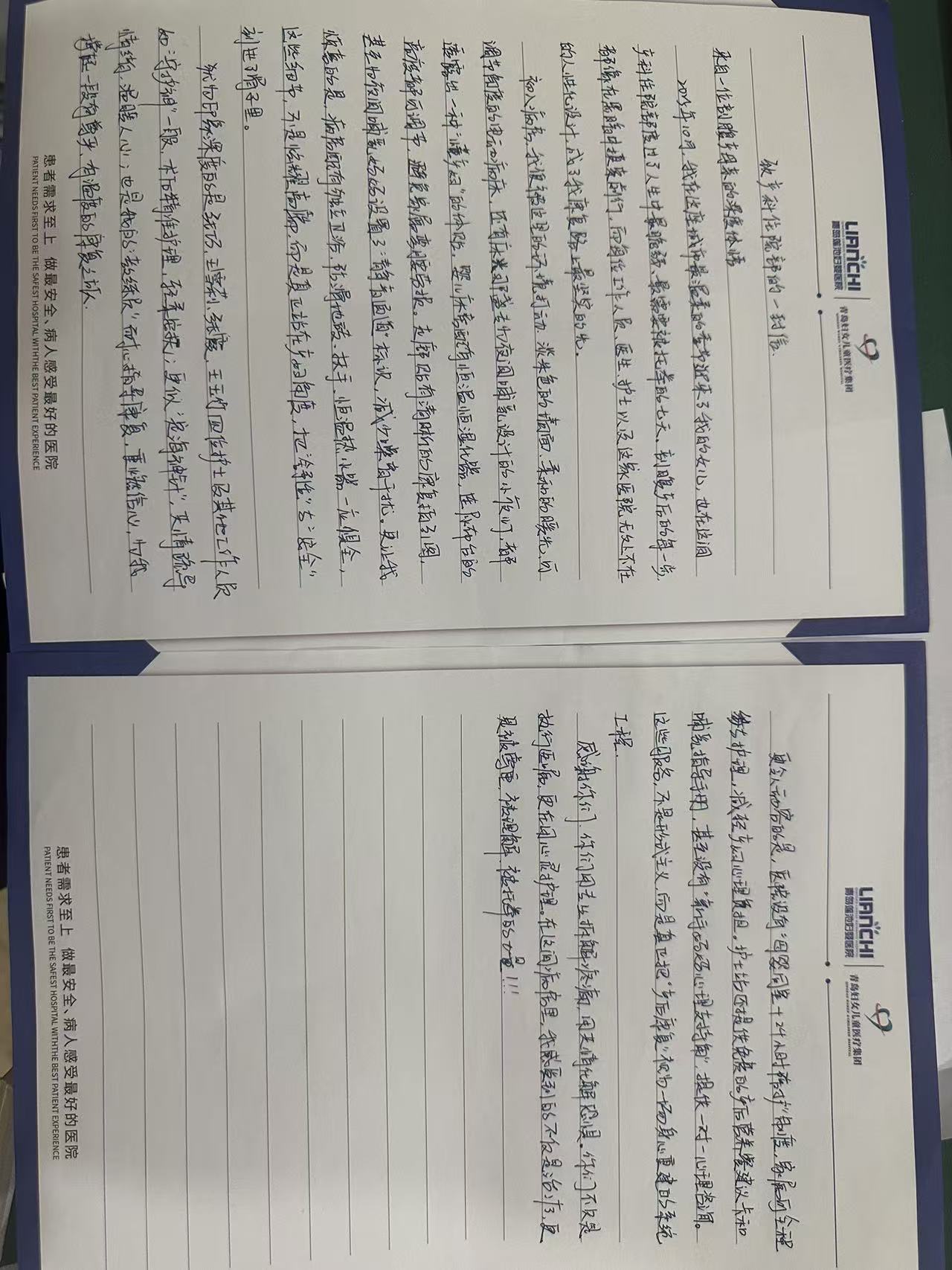

对剖宫产妈妈来说,术后的康复从来不是“硬扛”。我们始终相信:无痛是尊严的前提,早康复是信心的基石。因此,从术前评估到术后管理,我们做了许多“看不见的努力”:

精准的镇痛方案:不是简单用止痛药,而是根据产妇个体情况定制多模式镇痛,让伤口疼、宫缩痛都“可控”,疼痛值<3分,不影响饮食和睡眠,妈妈不疼,才能有精力关注宝宝;

科学的早康复计划:术后,护士为剖宫产妈妈进行肠鸣音听诊,指导产妇早进水早进食;科学进行肌力评估,4-6小时指导下床。通过专业评估避开风险,用循序渐进的训练帮身体“重启”,快速康复;

信里反复提到的“细节”,其实是我们对“人性化”的注解:可调节的病床是为了让妈妈喂奶时少些牵扯,静音通道是想给妈妈提供一个安静的休养环境,家属参与护理是希望妈妈知道“你不是一个人在战斗”……这些设计背后,是莲池人对“生命”二字最崇高的敬畏与最温柔的践行。

最让我们温暖的,是产妇说“感受到了被托举的力量”。这恰恰是医患之间最珍贵的双向奔赴:她愿意敞开内心,分享脆弱;我们用心接住这份信任,用专业与温度回应。这份默契,让冰冷的医疗流程有了人情的温度,也让我们更坚定:所谓“好的医疗”,从来不是单方面的付出,而是医生懂患者的难,患者知医生的用心。

莲池,愿永远做那束温暖的坚定的光,托举着每一位妈妈,从脆弱走向强大。